L’histoire de l’éco-conception : 1990-2000, la « French (eco)Touch » - [2/3]

Cet article fait suite au premier article d’une série portant sur l’histoire de l’éco-conception. - 5 minutes de lecture

08.04.2021

Lisez le premier article de cette série : L’histoire de l’éco-conception : 1970, la genèse – [1/3]

L’éco-conception : une histoire, des définitions et une réconciliation entre design et environnement

La crise environnementale, un défi encore mal pris en main

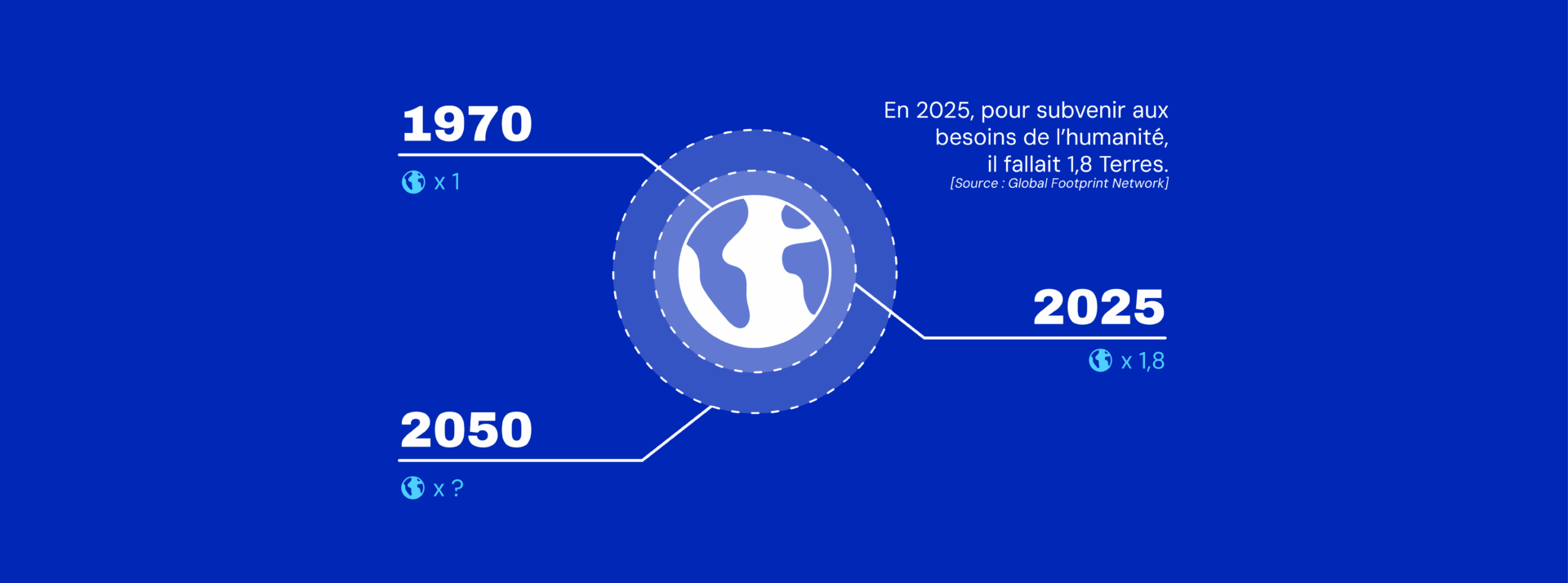

La crise environnementale est un sujet « d’actualité » que les politiques français (depuis la « Maison qui brûle » à la Convention citoyenne pour le Climat, en passant par le Grenelle de l’Environnement) n’ont toujours pas pris à bras le corps. Et ce, malgré une prise de conscience citoyenne majeure et des études scientifiques de plus en plus alarmantes.

Les réponses à apporter sont évidemment multiples. Parmi elles, l’éco-conception apparaît comme un levier incontournable : à la fois par son histoire, les principes qui la fondent et la conscience qu’elle porte de ses propres limites.

*Mise à jour en 2025

1990, l’avènement de l’évaluation environnementale quantitative

La première analyse d’impacts environnementaux a été réalisée pour le compte de Coca-Cola en 1969. Cette étude pionnière visait à comparer les impacts des emballages du géant du soda, bouteilles de verre consignées et contenants jetables en plastique et en métal, sur leur cycle de vie.

Dans les années qui suivent, les rares évaluations environnementales réalisées portent-elles aussi sur les emballages [2], symboles visibles d’une pollution nouvelle et ostensible. La mise en décharge étant alors la solution la plus courante, ces déchets deviennent une source d’inquiétude pour les consommateurs.

Bien que née aux États-Unis, l’évaluation environnementale se développe peu outre-Atlantique durant les années 70. C’est dans les années 80 en Europe du Nord que l’approche connaît un nouvel essor. Une communauté scientifique s’agrège autour du sujet. Durant les années 90, la méthodologie évolue dans l’objectif de quantifier tous les impacts environnementaux pertinents afin d’être dans la capacité d’identifier, d’éviter ou faute de mieux d’arbitrer tous transferts de pollutions [3]. Les systèmes de produits, leurs modélisations et la caractérisation de leurs impacts deviennent alors si complexes que la mise au point de logiciels et de bases de données spécifiques devient nécessaire [4].

En 1993, après une première tentative d’harmonisation des méthodes d’Analyse de Cycle de Vie [5] par la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC [6]), un processus formel de normalisation est lancé par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Il en résultera en 1997 la publication de l’ISO 14040, harmonisant la méthode d’ACV au niveau international, puis quelques années plus tard une série de normes détaillant la démarche [7]. Il est intéressant de noter que la France, dès 1994, a été le premier pays à se doter d’une norme nationale sur les ACV [8] (Cocorico 🐓 !), ouvrage qui contribuera aux développements internationaux sur le sujet.

2000, premières définitions et normalisation de l’éco-conception

Les premières définitions de l’éco-conception apparaissent dans la littérature scientifique à la fin des années 1990, d’un côté et de l’autre de l’Atlantique. En 1996, le chercheur américain Fiksel définit l’éco-conception comme « un processus qui permet de développer un produit tout en répondant aux exigences de coûts, performances, qualité ainsi qu’aux caractéristiques environnementales du produit en intégrant les aspects environnementaux dans le processus d’ingénierie de conception du produit » [9].

En 1997, le chercheur et enseignant néerlandais Han Brezet, publie une seconde définition de l’éco-conception, démarche qu’il décrit comme devant « prendre en compte les aspects environnementaux à tous les stades du processus de développement des produits, en s’efforçant d’obtenir des produits dont l’impact environnemental est le plus faible possible tout au long du cycle de vie du produit » [10].

Dans la définition de Fikslel, l’éco-conception est un processus de développement de produit qui doit intégrer les aspects environnementaux, aux mêmes titres que les autres contraintes qu’implique la conception d’un produit. Celle de Brezet précise que cette prise en compte des aspects environnementaux doit se faire sur l’ensemble du cycle de vie du produit, avec pour objectif d’obtenir l’impact environnemental le plus faible.

Ce qui est sous-entendu dans cette définition, c’est que « tout produit est source d’impact » et que la démarche d’éco-conception est là pour les limiter au maximum [11].

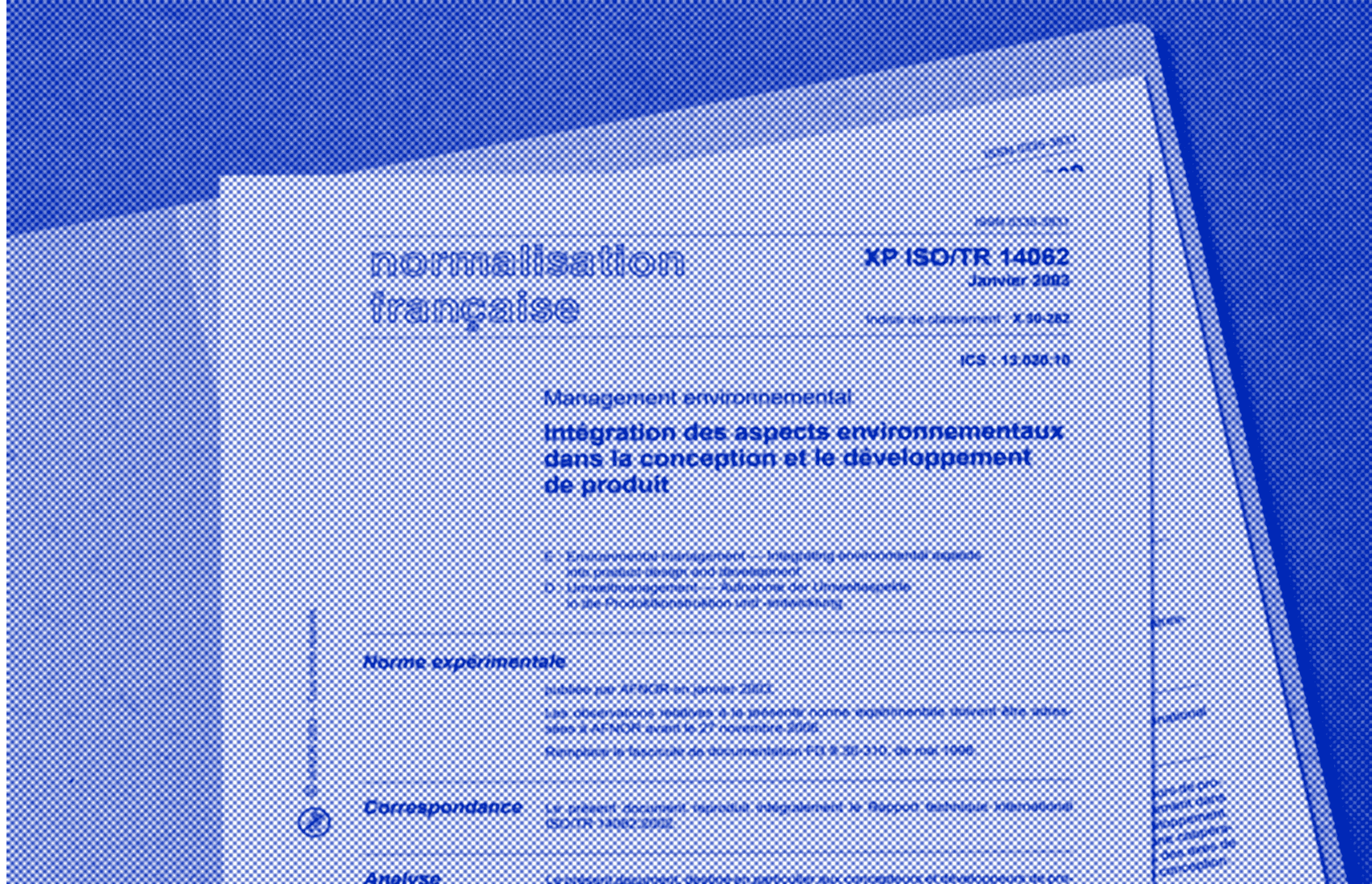

Quelques années plus tard, la définition et la démarche sont normalisées dans une première norme internationale sur l’éco-conception, l’ISO 14062 publiée en 2002. Cette norme décrit les concepts et les pratiques mis en œuvre (à l’époque) permettant d’« intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement de produit », le terme « produit» s’entendant à la fois pour les biens matériels et les services. On peut une nouvelle fois relever le fait que la France est pionnière : en 1998 le premier fascicule de documentation sur le sujet de l’éco-conception est rédigé et détaillé dans une norme nationale [12] (🐓 bis repetita !). Ce document servira de base à la rédaction de la future norme internationale ISO 14062 [13], rédaction dont l’ADEME [14], établissement public français, a assuré le secrétariat [15].

2003, l’intégration à l’éco-conception de l’humain et du sensible grâce au design

Durant les années 2000, et aujourd’hui encore, une étiquette ingénieriste de l’éco-conception, comme simple méthode de résolution de problèmes environnementaux, colle à la démarche. L’éco-conception a longtemps été cantonnée à son aspect proprement méthodologique d’optimisation des impacts environnementaux des produits (ou des services).

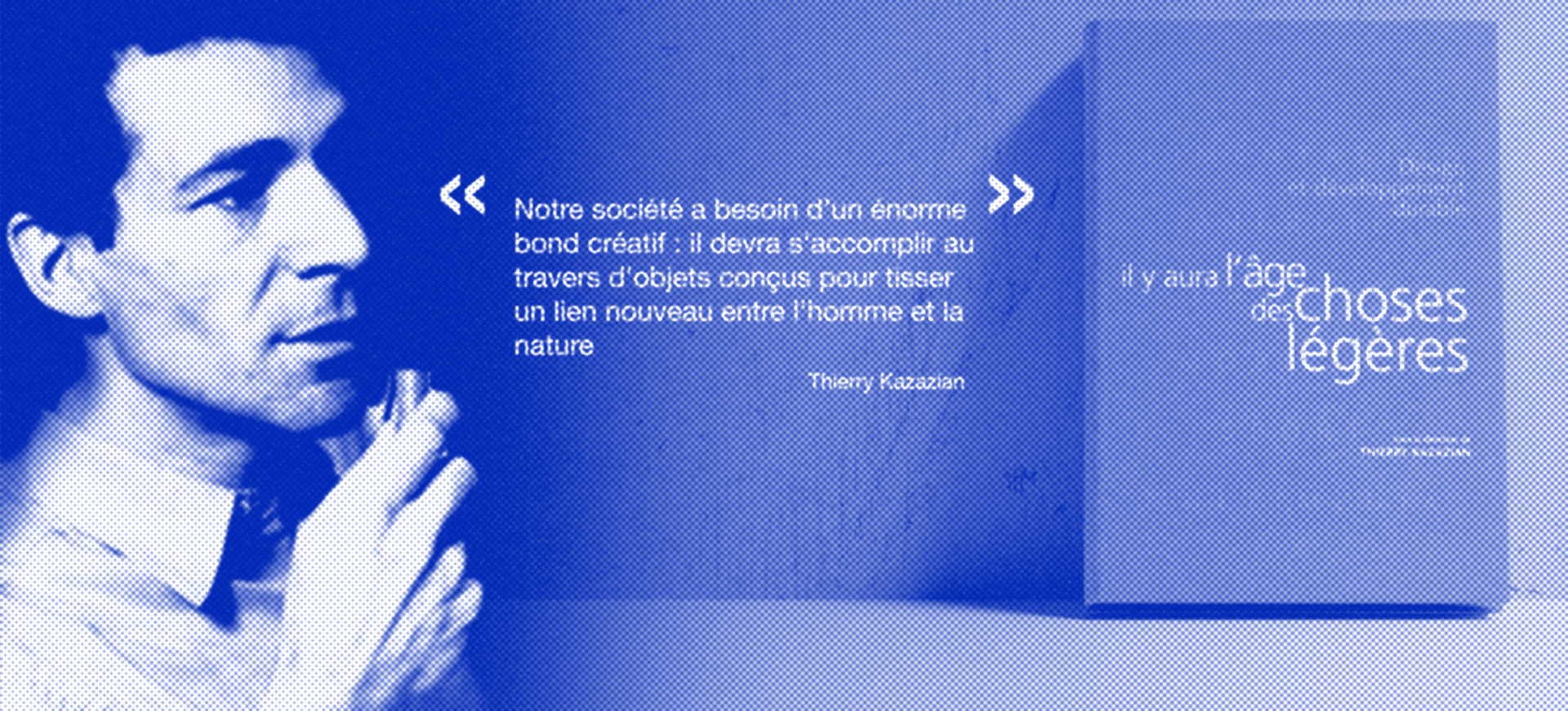

Pourtant en 2003, l’ouvrage Il y aura l’âge des choses légères [16] dirigé par Thierry Kazazian, designer français fondateur de l’agence O2 France [17], a marqué le milieu de l’éco-conception et du design.

Influencées par Victor Papanek, qui a joué un rôle précurseur à la Domus Academy à Milan où a étudié Kazazian, les réflexions du designer sur une économie et une société plus « légères » peuvent être affiliées à la pensée de Nicholas Georgescu-Roegen ou à celle d’Ivan Illitch [18]. À travers cet ouvrage manifeste qui conjugue design et prospectives, Kazazian a fait prendre conscience à une génération de designers l’importance de leur métier face aux enjeux environnementaux et du rôle du design dans des propositions de futurs plus souhaitables, durables et désirables.

L’éco-conception comme (ré)conciliation du design et des enjeux environnementaux

Un demi-siècle après la parution de l’ouvrage de Victor Papanek qui dessinait un portrait peu reluisant du métier du design et mettait les designers face à leur responsabilité environnementale, l’œuvre de Thierry Kazazian – à travers le livre Il y aura l’âge des choses légères et l’agence O2 France qu’il a fondée et qui mêlait ingénieurs environnement et designers – propose une voie de (ré)conciliation entre ces deux professions [19]. Le design et l’ingénierie de l’environnement sont deux métiers très complémentaires tant au niveau de la pratique qu’au niveau des praticiens.

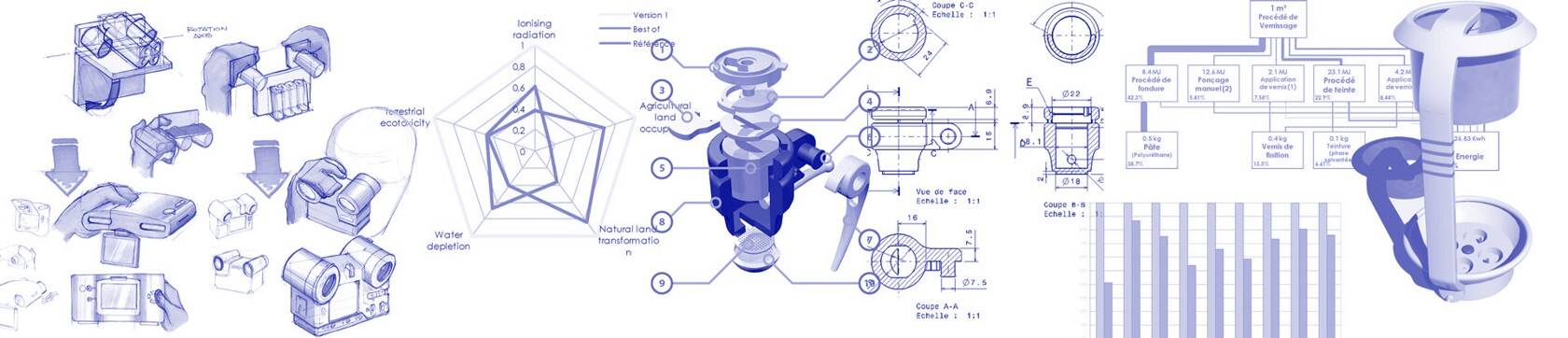

En pratique sur projet, l’ingénieur environnement est capable de mesurer sur le cycle de vie d’un produit, les impacts générés sur l’environnement, de les hiérarchiser et d’en identifier les origines. Le designer, après avoir requestionné le produit aux regards des besoins auxquels répond ce dernier, de son usage et de ses fonctions, génèrera des solutions pour en réduire les impacts. Il pourra proposer des matières alternatives (si les enjeux environnementaux portent sur les matériaux), repenser l’usage du produit (si la phase d’utilisation est impactante), voire redessiner et reconcevoir complètement le produit pour en augmenter sa durée de vie, sa réparation ou en faciliter son démantèlement en fin de vie.

À l’échelle du praticien, lorsque le designer se met au service de l’ingénieur environnement, il contribue à transformer l’expertise de ce dernier, ses analyses, histogrammes et autres graphiques en actes, allant ainsi au-delà du simple constat. À l’inverse, l’ingénieur environnement se met au service du designer pour l’aider à aller au-delà de ses propres intuitions et à s’assurer que ses choix font sens.

Merci à Bjørn et à ses collaborateurs pour l’article LCA History [20], article très complet sur l’histoire de l’éco-conception.

Merci également à Anthony Boule, Florent Chalot et à Vincent Beaubois pour leurs apports à cet article et à Christophe Gilabert pour les illustrations.

Références et notes de bas de pages

[1] Voir l’article précédent ici : https://cooperativemu.com/lhistoire-de-leco-conception-1-3/

[2] BJØRN et al. (2018) LCA History

[3] Un transfert de pollution peut survenir lorsqu’une action diminuant un impact, comme les émissions de gaz à effets de serre de l’une des étapes du cycle de vie du produit, déplace cette pollution ailleurs dans une autre étape du cycle de vie (on parle de déplacement de pollution) ou dans la même étape, mais sur un autre impact (on parle alors transfert d’impact) comme la pollution des eaux. Nous détaillerons dans un prochain article la notion de transfert de pollution.

[4] Les premières versions de SimaPro et GaBi, deux logiciels encore largement utilisés aujourd’hui, ont été respectivement éditées en 1990 aux Pays-Bas et en 1989 en Allemagne. (sources : https://pre-sustainability.com/about/our-story/ et https://www.thinkstep.com/node/2383 ; consultées le 11 avril 2021)

[5] C’est en 1990 que la même SETAC adopte le terme d’analyse du cycle de vie pour désigner ce type d’étude (HUNT et FRANKLIN (1996) LCA — How It Came About. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1, p. 7).

[6] La SETAC a été créée aux États-Unis en 1979 et est aujourd’hui une organisation professionnelle internationale à but non lucratif composée d’environ 5 000 membres et institutions présents dans plus de 90 pays. L’objectif de la SETAC est d’encourager les avancées dans les sciences de l’environnement, l’éducation dans ce domaine et l’utilisation de la science dans la politique et la prise de décisions environnementales.

[7] Pour ceux qui s’intéressent aux normes liées à l’ACV, les principales normes sont l’ISO 14040 (Principe et cadre) , qui bien qu’amendée en septembre 2020 est toujours en vigueur et utilisée mondialement et l’ISO 14044 (Exigences et ligne directrices) regroupant les anciennes normes ISO 14041, 14042 et 14043, normes essentiellement destinées aux « ACVistes » (praticiens de l’ACV) et décrivant précisément chaque étape d’une ACV et les exigences à respecter. (sources : https://www.iso.org/fr/standard/76121.html et https://www.iso.org/fr/standard/76122.html ; consultées le 11 avril 2021)

[8] Norme française publiée par l’AFNOR en mars 1994 : NF X 30 – 300 (Management environnemental – Analyse du cycle de vie – Définition, déontologie et méthodologie) (source : https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x30-300/management-environnemental-analyse-du-cycle-de-vie-definition-deontologie-et-methodologie/article/881601/fa041107 )

[9] « Ecodesign is a process that develops a product that meets cost, performance, quality, as well as environmental attributes of a product by integrating environmental aspects into product design engineering process ” (Fiksel, 1996)

[10] « Eco-design considers environmental aspects at all stages of the product development process, striving for products which make the lowest possible environmental impact throughout the product life cycle”. (Brezet and van Hemel, 1997)

[11] Pour rappel, le produit qui n’a pas d’impact est celui qui n’existe pas ! … mais nous nous permettrons de revenir sur ce sujet dans un prochain article.

[12] Norme française FD X 30-310 maintenant abrogée (source : https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-x30-310/management-environnemental-prise-en-compte-de-l-environnement-dans-la-conception-des-produits-principes-generaux-et-application-/article/881795/fa047673 ; consultée le 11 avril 2021)

[13] GRISEL et DURANTHON (2001) Pratiquer l’éco-conception, AFNOR

[14] L’ADEME, aujourd’hui l’Agence de la Transition Ecologique, est un Établissement public français à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Pour en savoir plus : www.ademe.fr

[15] Source : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/ecoconcevoir-produits/enjeux-lecoconception-benefices-lentreprise-leconomie-lenvironnement ; consultée le 11 avril 2021

[16] KAZAZIAN (2003), Il y aura l’âge des choses légères, Victoires Éditions ; sur Thierry Kazazian : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Kazazian

[17] Créée en 1989 sous forme association, puis en 1992 sous forme Enterprise, O2 France est la première agence de design française (et probablement à l’international) mêlant ingénieurs environnement et designers

[18] Sylvie Brunel, Le développement durable « Que sais-je ? » n° 3719, Paris, Que Sais-je ?, juin 2018 (6ème édition)

[19] Dans un article très intéressant, Victor Petit décrit une opposition à dépasser entre un « design pour l’environnement », approche « ingénieriste » et orientée vers l’objet et ses impacts sur l’environnement et vers laquelle serait plutôt portés les ingénieurs, et un « design du milieu », une approche design orientée vers le milieu qui intègre tout à la fois les objets, leurs usages et l’humain, approche qui serait plutôt embrassée par les designers soucieux des enjeux écologiques. (PETIT (2015) L’éco-design : design de l’environnement ou design du milieu, « Sciences du Design » n° 2, Presses Universitaires de France)

[20] Anders Bjørn, Mikołaj Owsianiak, Christine Molin and Michael Z. Hauschild (2018) LCA History, Life Cycle Assessment, Theory and Practice, Editions Springer